子育てナースは確認必須|意外と知らない国・地方自治体の子育て支援制度一覧

こんにちは!トラカンです!

今回は「国・自治体が運営する子育て支援制度」について解説します!

早速ですが、あなたは職場の子育て支援制度以外を活用できていますか?

もし活用できてないなら、この記事は必ず読んでください!

でも国・自治体の子育て支援制度ってわかりにくいし、手続きも面倒くさそう

そもそも、どんな支援制度があるかも知らない

利用すると何は楽になるの?

国や自治体が運営する子育て支援制度は、利用者が少なく内容もわかりにくいです

しかし、利用した立場からすると、知らないのも使わないのも本当にもったいないです

私の場合、病児保育のおかげで、どうしても出勤しなければならない日も休まずに済みました

上手く活用できれば、今よりも何倍も子育ての負担を減らせます

- 育児負担を減らす民間の子育て支援性制度7選

頼る場所や相談できる人が増え、悩みや不安を一人で抱えることもなくなります

国や自治体の子育て支援制度は、自分で調べて申請しなければ利用できません

職場の制度のように、事務が丁寧に説明してくれたり書類を準備してくれることもないのです

つまり、知らないと損をしてしまいます

この記事を通して国や自治体の子育て支援制度を知り、フル活用できるようになりましょう

育児負担を減らす子育て支援制度7選【実施主体】

育児負担を減らす子育て支援制度は、以下の7つです

- 一時預かり事業

- 病児保育

- 養育支援訪問

- ファミリー・サポート・センター

- 放課後児童クラブ

- 子育て支援パスポート

- 地域子育て支援拠点事業

実施主体は国もしくは自治体で、安心して利用できる制度だけを紹介します

制度1:一時預かり事業【自治体】

一時預かり事業とは、家庭で保育が難しい時に、乳幼児を認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる事業です

事業区分は、以下の5つです

| 一般型 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所その他の場所で一時的に預かり、必要な保護を行う事業 |

| 余裕活用型 | 保育所等において、利用児童数が定員に達していない場合に、定員まで一時預かり事業として受け入れる事業 |

| 幼稚園型Ⅰ | 幼稚園、認定こども園に在籍している園児を主な対象として、教育時間の前後又は長期休業日等に預かり必要な保護を行う事業 |

| 幼稚園型Ⅱ | 幼稚園において、保育を必要とする0~2歳児の受け皿として、定期的な預かりを行う事業 |

| 居宅訪問型 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、乳幼児の居宅において一時的に預かり、必要な保護を行う事業 |

保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない(在籍していない)乳幼児が対象です

実施園に事前登録をして、希望日時で予約することで利用できます

参考

こども家庭庁/地域子ども・子育て支援事業

文部科学省/一時預かり事業

制度2:病児保育【自治体・民間】

病児保育とは、自宅で見れない病児を一時的に預かる制度・サービスのことです

病院などの医療機関に併設したものから、保育園や民間が運営するものまで様々です

対象年齢は、6ヶ月〜小学3年生です

受け入れ条件を満たす病気(症状)も決まっているので注意しましょう!

詳しくは、病児保育とは?メリット・デメリットや利用の流れをわかりやすく解説【※子育てナース必読】で解説しています

制度3:養育支援訪問【国】

厚生労働省は養育支援訪問について以下のと説明しています

子育て経験者等による育児・家事の援助又は保健師等による具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施することにより、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る

対象者は、以下の通りです

育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっている家庭

具体的な支援内容は、以下の通りです

- 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助

- 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導

- 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

- 若年の養育者に対する育児相談・指導

- 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭に対する養育相談・支援

制度4:ファミリー・サポート・センター【自治体】

ファミリー・サポート・センターとは、子育て支援を受けたい人と子育て支援したい人とを結びつける制度のことです

具体的な援助内容は、以下の通りです

- 保育園や学童への送迎

- 保育時間前後の預かり

- 子どもの習い事への送迎

- 学校の放課後(または放課後児童クラブ終了後の預かり)

- 夏休みや保護者等の病気や急用等の場合の一時預かり

- 冠婚葬祭や買い物、学校行事の間の預かり など

全令和3年度には971市町村(全国の市町村約1,700のうち)が実施しています

利用料金についは、以下の表をご覧ください

| 活動時間 | 1時間あたりの利用料金 |

|---|---|

| 平日:7:00〜19:00 | 700円 (病児・病後児援助の場合900円) |

| 平日:上記以外の時間 土曜日・日曜日・祝日 | 900円 (病児・病後児援助の場合1,100円) |

外せない仕事の日やどうしても残業しなければいけない時などに活用できそうですね

参考:こども家庭庁/子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

制度5:放課後児童クラブ【自治体】

放課後児童クラブは、共働き家庭などの小学生を対象とした施設です

日中保護者が不在となる子どもたちに、放課後の遊びや生活の場を提供し、保護者の就労を支援しています

遊び以外にも宿題のサポートや学校以外での集団生活の経験ができ、自主性、社会性、創造性を培う場所としても期待されます

利用時間や料金は自治体・運営主体によって異なります

以下はある自治体の利用料金と利用時間です

| 料金区分 | 月額利用料 | ||

| 負担軽減措置 | A | 就学援助受給世帯 生活保護受給世帯 市民税(住民税)非課税世帯 | 無料 |

| B | こども医療費補助受給世帯 ひとり親家庭等医療費補助受給世帯 重度心身障害者医療費補助受給世帯 | 3,000円 | |

| C | その他(上記に該当しない世帯) | 5,000円 | |

料金は子ども一人当たりの金額です

| 利用時間 | |||

| 月曜日から金曜日まで | 13時00分~18時30分 | ||

| 土曜日 | 8時30分~17時00分 | ||

| 長期休業中及び学校代休日 | 8時30分※~18時30分 | ||

| 短縮授業日 | 下校時~18時30分 | ||

詳しい内容は、お住まいの自治体にお問い合わせください!

参考:こども家庭庁/放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)

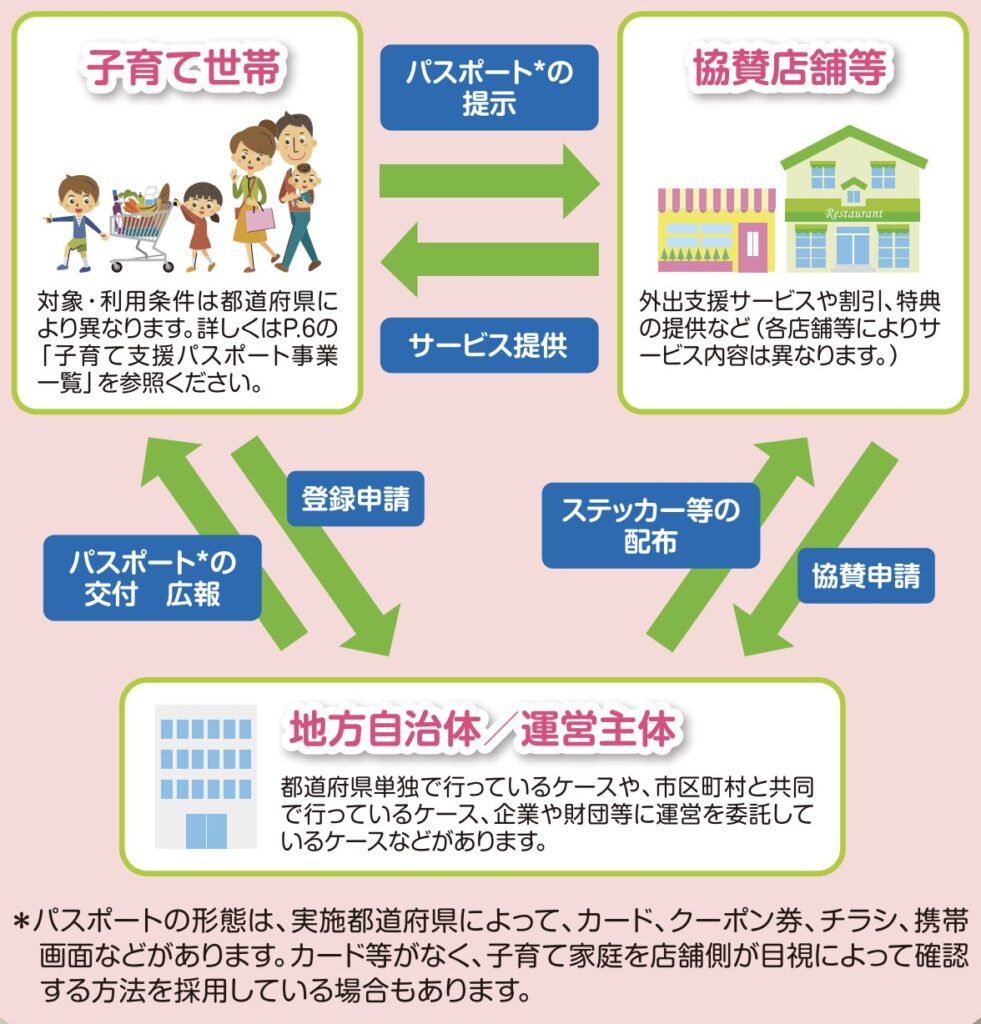

制度6:子育て支援パスポート【自治体】

子育て支援パスポートとは、子育てに必要な各種割引・優待サービスや乳幼児連れの外出支援・応援サービスを受けられるサービスです

子育て世代の経済的な負担を軽くする目的で設立されました

地方自治体が発行する子育て世帯にパスポートを利用することで、利用者は店頭で提示することによってサービスを受けらます

- 授乳やおむつの交換場所の提供

- トイレにベビーキープを設置

- ベビーカーで入店可能な店舗の拡充

- ミルクのお湯提供

- キッズスペースの設置

- 妊婦・乳幼児連れの優先駐車場の設置

- ポイント付加サービス

- ローンなどの金利優遇

- 各種割引・優待サービス

- 特典情報 など

自治体により対象年齢や提供されるサービスが違う点に注意しましょう

利用するためには、自治体に子育て支援パスポートを発行してもらわなければいけません

ステッカーが掲示されている協賛店舗でパスポートを提示すると、サービスを利用できます

参考

こども家庭庁/子育て支援パスポート事業

内閣府/子育て支援パスポート事業

制度7:地域子育て支援拠点事業【自治体】

地域子育て支援拠点事業とは、子育て中の親子が気軽に集い、交流できる場所の提供を目的にした事業です

核家族の増加や地域とのつながりの希薄化を背景に、子育てについて相談できない家族が増えています

そこで市町村が実施主体となり、以下のサービスを提供しています

- 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

- 子育て等に関する相談・援助の実施

- 地域の子育て関連情報の提供

- 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

7つの給付金|金銭的な負担を減らす子育て支援制度

民間の子育て支援に加えて、金銭的な負担を減らす給付型の支援制度についても紹介します

- 児童手当

- 児童扶養手当

- 子ども医療費助成制度

- 自立支援医療(育成医療)

- 高等学校等就学支援金制度

- 高校生等奨学給付金

- 高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)

金銭的な理由で子どもの教育を諦めたくない人は、必ずチェックしてください!

制度1:児童手当

子どもを養育している家庭に対して支給される経済的支援制度です。子育て世帯の生活の安定と子どもの健やかな成長を支えることを目的としています。

- 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども

具体的な支援内容は、以下の通りです

| 支給額 | 3歳未満 | 第1子・第2子:15,000 円 第3子以降 :30,000 円 |

| 3歳以上高校生年代まで | 第1子・第2子:10,000 円 第3子以降 :30,000 円 | |

| 支給月 | 偶数月(※令和6年10月の改正にて) | |

| 所得制限 | なし | |

利用方法は人それぞれですが、我が家では大学の学費を見越して毎月の積立投資に回しています

参考資料:こども家庭庁/児童手当

制度2:児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立促進を目的とした支給制度です。

- 両親どちらかの死別や離婚、一定程度の障害を抱えながら0~18歳(高校生年代)の児童を養育しているご家庭(ひとり親家庭など)の子ども

具体的な支援内容は、以下の通りです

| 支給額 | 1人目 | 全部支給家庭 | 月額45,000 円 ※第3子以降 :月額30,000 円 |

| 一部支給家庭 | 月額45,490~10,740円 | ||

| 2人目 | 全部支給家庭 | 月額10,750円 | |

| 一部支給家庭 | 月額10,740~5,380円 | ||

| 3人目以降 | 全部支給家庭 | 令和6年11月以降は2人目と同額 | |

| 一部支給家庭 | |||

| 支給月 | 奇数月 | ||

| 所得制限 | 家庭の所得に応じて段階的に決定 | ||

具体的な所得制限の一覧はこちらです

ひとり親だからと子育てを諦める人も多いです

しかし、こちらの制度を利用できれば、経済的負担を軽くできます

参考資料:こども家庭庁/児童扶養手当について

制度3:子ども医療費助成制度

子どもが医療機関を受信した際に必要な医療費の一部を助成する制度です。

- 0歳~就学前の児童がいるご家庭

- 0~15歳(中学生)までの児童がいるご家庭

- 0~18歳(高校生)までの児童がいるご家庭 など

※お住まいの地方自治体によって対象者は異なる

具体的には、医療費の高額・低額にかかわらず、1回の支払い額が「1回の受診で負担上限が500円」になります

地方自治体によっては、全額免除のケースもあります

医療費の負担は大きいです

この制度があることで、子どもが風邪やケガになっても安心して受診できます

制度4:自立支援医療(育成医療)

身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる障害に対して、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給をする制度です。

- 特定の障害を抱える子ども

※特定の障害とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のこと

具体的には、身体障害を除去、軽減する手術等の治療の経済的負担の軽減です

対象となる障害と標準的な治療一覧については、以下の通りです

| 障害部位 | 疾患例 | 標準的治療例 |

| 視覚障害 | 白内障 | 水晶体摘出手術 |

| 聴覚障害 | 先天性耳奇形 | 形成術 |

| 言語障害 | 口蓋裂 | 形成術 |

| 肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)など | 関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など |

| 先天性疾患 | 弁口、心室心房中隔など | 弁口、心室心房中隔に対する手術 |

| 後天性心疾患 | ペースメーカー埋込み手術 | |

| 腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) | |

| 肝臓機能障害 | 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) | |

| 小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 | |

| HIVによる免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 | |

| その他の先天性内臓障害 | 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)など | 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 |

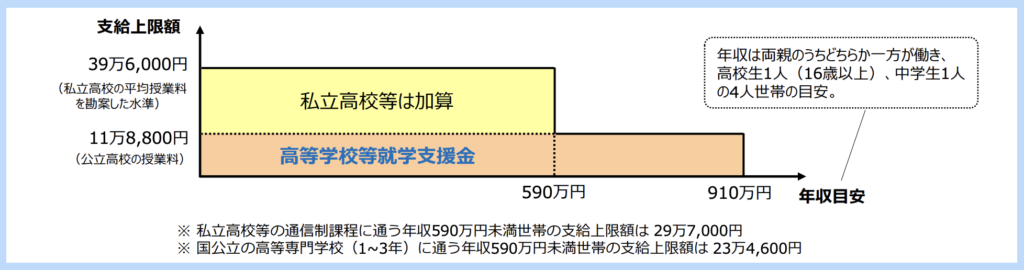

制度5:高等学校等就学支援金制度

高校生の授業料の就学支援制度です。

- 世帯年収が一定以下かつ高校・特別支援学校(高等部)・高等専門学校(1~3年生)の子どもがいる家庭

- 家計が急変した世帯

国公私立を問わず、所得要件を満していれば支給されます

参考:文部科学省

お住まいの自治体によっては、所得制限が撤廃されていることもあります

詳しい内容は、お住まいの自治体に問い合わせましょう

制度6:高校生等奨学給付金

高校生の授業料以外の教育費(教科書代・学用品費・入学学用品費・修学旅行費など)の負担軽減を目的とした制度です。安定した高等教育を受けられることを目的としています。

- 高校生の子どもがいる生活保護世帯または住民税非課税世帯

- 家計が急変して非課税相当になった世帯

具体的な支援内容は、以下の通りです

| 世帯状況 | 給付額(年額) | |

| 国公立 | 私立 | |

| 生活保護受給世帯【全日制等・通信制】 | 32,300円 | 52,600円 |

| 非課税世帯【全日制等】(第1子) | 122,100円 | 142,600円 |

| 非課税世帯【全日制等】(第2子以降) ※15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合 | 143,700円 | 152,000円 |

| 非課税世帯【通信制・専攻科】 | 50,500円 | 52,100円 |

制度の詳細はお住まいの都道府県によって異ります

お住まいの地域での詳細については、文部科学省のホームページから確認できます

参考:文部科学省

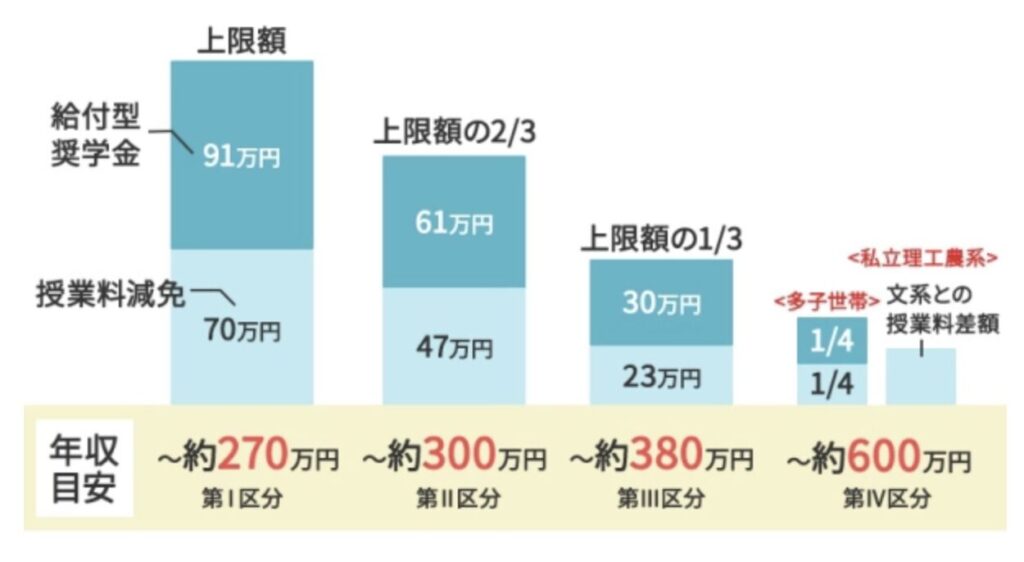

制度7:高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)

大学、短期大学、高等専門学校、専門学校に伴う授業料と入学料が免除または軽減し、進学チャンスを確保することを目的にした制度です。

- 大学、短期大学、高等専門学校(4年・5年)、専門学校などに進学意欲のある子ども

授業料と入学料が免除または軽減することから「大学無償化」制度とも呼ばれることがあります

また、令和7年度から子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)の学生は、大学等の授業料・入学金を無償になりました

支給金額については、以下の表をご覧ください!

まとめ:子育て支援制度を活用して仕事・育児負担を減らそう!

今回は「国・自治体の子育て支援制度一覧」について解説しました

聞いたことはあるけど、利用したことはない人もいたのではないでしょうか

職場の子育て支援制度だと、仕事と子育ての両立が難し人も少なくありません

そこで、今回紹介した以下7つの制度の利用を検討してみましょう

- 一時預かり事業

- 病児保育

- 養育支援訪問

- ファミリー・サポート・センター

- 放課後児童クラブ

- 子育て支援パスポート

- 地域子育て支援拠点事業

これらの制度に加えて、金銭的な支援も受けたい方は、以下の給付制度も利用しましょう

- 児童手当

- 児童扶養手当

- 子ども医療費助成制度

- 自立支援医療(育成医療)

- 高等学校等就学支援金制度

- 高校生等奨学給付金

- 高等教育の修学支援新制度(大学無償化制度)

制度の申請は面倒ですが、一度手続きをしてしまえば一定期間は何もすることなくサービスを受けられます

仕事と子育てで忙しいとは思いますが、長期的にみて負担軽減をしたいなれら利用する一択です

ぜひこの記事を機会に、申請してみましょう

職場で申請できる子育て支援制度について、振り返りたい人はこちら▼