【要注意】病児保育は即日利用ができない!申請手順や注意点を知り、いざという時に備えておこう

こんにちは!トラカン先生です!

今回は、いざという時に利用したい「病児保育」について解説します!

病児保育に預けたいけど、申請手順や料金がわかりにくい

いざという時のために利用できるようになっておきたい

子どもが風邪なのに、病児保育に預けて仕事をするのは親としてアウト?

どうしても仕事を休めない日に限って、子どもが熱を出すことってありますよね

子育てナースなら、一度は経験したことがあるのではないでしょうか?

預け先を必死に探して、ようやくたどり着いたのが病児保育という方も多いと思います

けれど、病児保育は思い立ったその日にすぐ利用できるものではありません

事前申請や書類の準備が必要なんですよ

さらに、利用できる人数も2〜10人程度と限られており、予約は早い者勝ち!

この記事では、病児保育をスムーズに利用するためのポイントを詳しく解説します

- 病児保育とは?

- 病児保育のメリット・デメリット

- 利用の流れと探し方

- 利用したいときの注意点

- 病児保育に関するよくある質問

病児保育をうまく活用すれば、子どもの急な発熱や風邪にも落ち着いて対応できます

また、看護師や病児専門の保育士が見てくれるため、安心して預けられるのも魅力です

子どもの体調が気になると、どうしても仕事に集中できませんよね

私も研修や委員会などで休めない日に、病児保育に何度も助けられました

この記事をきっかけに病児保育を知り、いざという時に慌てず利用できるように準備しましょう

【概要】病児保育とは?

病児保育事業とは

子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、病院・保育所等において、病気の児童を一時的に保育すること

では、詳しい内容について見ていきましょう!

種類

病児保育の種類は

- 病児対応型・病後児対応型

- 体調不良児対応型

- 非施設型(訪問型)

それぞれの違いに違いは、以下の表をご覧ください

| 子どもの状態 | 実施場所 | |

| 病児対応型・病後児対応型 | 病気中もしくは回復が不十分な子(集団保育は難しい状態) | 病院 診療所 保育所 病児保育専門施設 乳児院 など |

| 体調不良児対応型 | 保育中に体調を崩した子ども | 保育園 |

| 非施設型(訪問型) | 病気中・後 | 自宅 |

厚生労働省によると、病児保育事業をしている施設の86.5%は、病院や保育園に併設されています

内訳は次の通りです

- 医療機関併設:32,3%

- 保育所等併設:54,2%

- 単独型:6.6%

- その他:5,1%

- 無回答:1,8%

本記事では、病児保育事業の中でも「病児対応型・病後児対応型」にスポットをあてて解説します

体調不良児対応型・非施設型(訪問型)については

「体調不良児対応型保育とは?早退できない職場でも安心して働きたい子育てナース必見」の記事で解説しています

対象年齢

病児保育の対象年齢は「6ヶ月〜小学3年生」です

ただし、運営する自治体によって対象年齢が前後します

お住まいの地域における対象年齢については、市役所に確認しましょう

対象の病気

病児保育で預かってもらえる病気(症状)は、次の通りです

- 風邪

- 外・中耳炎

- 外傷・突発性発疹

- 上気道炎(鼻腔・咽頭・喉頭)

- 扁桃炎

- 気管支炎

- 喘息

- 下痢 など

受け入れ基準についても自治体によって違うため、対象年齢と合わせて確認しましょう

人員配置基準

人員配置基準は、次の通りです

- 看護師:子ども10人につき1人以上

- 保育士:子ども3人に追記1人以上

育児と医療のスペシャリストがいるのは、ママ目線でも安心できますよね

利用時間と料金

利用時間は「8:00〜18:00」、料金は平均で「1日あたり2,000〜2,500円」です(※施設により違う)

生活保護世帯や住民税非課税世帯は「無料」で利用できるため、実質負担はありません

昼ごはん代(300〜500円ぐらい)やおやつ代(100〜200円ぐらい)がかかる点に注意しましょう

こんなに安いのには、こんな理由があるよ

利用料が安い理由は、病児保育に国が補助金を出しているからです

支払いはその日のうちに行い、迎えに行ったときに済ませます

また、兄弟を同時に預ける場合、割引がある施設も!

ちなみに、土曜日にも利用可能な病児保育の施設は全体の6割ほどです

病児保育を利用する4つのメリット

病児保育を利用するメリットは、以下の4つです

- 仕事を休まなくて済む

- 安心して預けられる

- 有給を使わなくて良い

- 仕事と育児の両立の支えになる

休めない日に限って子どもが熱…なんて時も、病児保育を使えれば様々なメリットがあります

メリット1:仕事を休まなくて済む

急に仕事を休まなくても済みます

急な休みってその日のスタッフに迷惑になるし、本当に罪悪感でいっぱいになりますよね…

病児保育なら熱や風邪、病み上がり(病後児)など条件の範囲内で保育してもらえます

- 風邪

- 外・中耳炎

- 外傷・突発性発疹

- 上気道炎(鼻腔・咽頭・喉頭)

- 扁桃炎

- 気管支炎

- 喘息

- 下痢 など

スタッフの数が少ない、委員会、実習担当など、どうしも休めない…

そんな日に限って子どもが熱や風邪をこじらせます

どうしてもの時の救世主的な役割で病児保育を使っていると先輩も話していました

メリット2:安心して預けられる

看護師が預かってくれるため、病気の子どもでも安心して預けられます

というのも、国の基準で病児10人に対して1人は看護師の配置が決まっているからですます

看護師なら医学的な視点で観察してくれるため、適切は判断をしてもらえるもんね

先輩は病児保育の看護師から「今晩しんどくなるかもなので、今からでも受診しておいた方がいいですよ」とアドバイスされたそうです

実際、小児科を受診すると「早めに気づいて受診しててよかったね」と医師に言われたと話していました!

病院ではバリバリでも、自分の子どもになるとアセスメントや看護師の勘が劣りますよね

自分の子どもの状態を客観的に見てもらえるのも病児保育の強みですね!

参考:内閣府/病児保育事業

メリット3:有給を使わなくて良い

休まなくて良いということは、つまり有給休暇を消化しなくて済むということです

子どもの風邪で有給を使い切るのは、子育てナースあるあるですもんね

有給を使わなかった分、家族とのお出かけや保育園・学校行事に当てられます

保育園に預ける日に有給を取って、自分だけの時間を作れるかもしれません

おしゃれなカフェでランチして、ゆっくり時間を気にせずショッピングなんてもう5年くらいしてないな〜…

子育てに必死で自分のことは後回し

そんな人にこそ、数に限りのある有給休暇を大切にしてもらいたいです

メリット4:仕事と育児の両立の支えになる

「いざという時は病児保育もある!」と思えるだけで安心感が違います

看護師と子育ての両立は、本当に!ほんと〜に大変です

子育てナースさんなら絶対に共感してくれるはず!

明日、熱出たらどうしよう…

今月休みすぎたし、もう休めない

有給も残りわずかなのに、4月まであと3ヶ月もある…

常にこんな不安と戦いです

パートナーの仕事も忙しく、両親も遠方で頼れる人も少ないなどであれば、余計に心の余裕がなくなります

一方、病児保育という頼れる・相談できる場所があるだけで、不安が軽くなりますよね

病児保育を利用する4つのデメリット

病児保育を利用するデメリットは、以下の4つです

- 保育条件や人数制限がある

- 事前登録や申し込みの手間がある

- 費用がかかる

- 環境変化に子どもが慣れない

いざという時に頼れる病児保育ですが、もちろん利用することでのデメリットもあります

デメリットについて事前に知った上で利用できれば、後悔しません

そのため、4つのデメリットについても押さえておきましょう!

デメリット1:保育条件や人数制限がある

当たり前ですが、どんな病気でも預かってもらえるわけではありません

特にコロナやインフルエンザなどの感染症は、感染拡大の観点から預かってもらえません

他にも病院で治療が必要な状態の子や、病児保育では対応が難しい場合は断られます

それなら、どんな病気が預かってもらえるの?

- 風邪

- 外・中耳炎

- 外傷・突発性発疹

- 上気道炎(鼻腔・咽頭・喉頭)

- 扁桃炎

- 気管支炎

- 喘息

- 下痢 など

休んで一緒に過ごしてあげたいけど、どうしても難しい時に利用するイメージです

また、各施設で定員は「6〜15人程度」の狭き門です

もちろん病児保育は看護師以外の人も利用したいため、すでに満員であることも珍しくありません

でも、風邪かどうかって前日か当日くらいにならないとわからないよ…

だからこそ、当日になって焦らないためにも、事前登録や利用の流れについて知っておく必要

があります

詳しくは、本記事「病児保育の利用の流れ|簡単5ステップ」で解説しています

デメリット2:事前登録や申し込みの手間がある

当日、直接連れて行ったら預かってもらえるわけではありません

利用するなら事前登録と医師連絡票(診断書のようなもの)が必要です

よかった!事前に聞いておいて!

困ってから、実は当日申し込みだと利用できないなんて最悪だもんね

事前登録を含め、利用の流れについては、本記事「病児保育の利用の流れ|簡単5ステップ」で解説しています

デメリット3:費用がかかる

利用施設にもよりますが、一般的には1日あたり2,000円~3,000円程度です

日当12,000円の子育てナースなら、およそ2時間は病児保育のために働くイメージです

それで同僚に迷惑をかけなくて済んだと思えるなら安いものだなと!

子どもに対しては一緒にいてあげられなかった罪悪感は残りますが…

デメリット4:環境変化に子どもが慣れない

普段通っている保育園とは違うため、環境変化に戸惑うかもしれません

体がしんどい上に、不安な気持ちになるのは、子どもにとって負担が大きいですよね

だからこそ、必要最低限の利用にとどめ、休める日は子どものそばにいてあげたいです

一番しんどい時期に親がそばにいてくれる安心感ってありますもんね

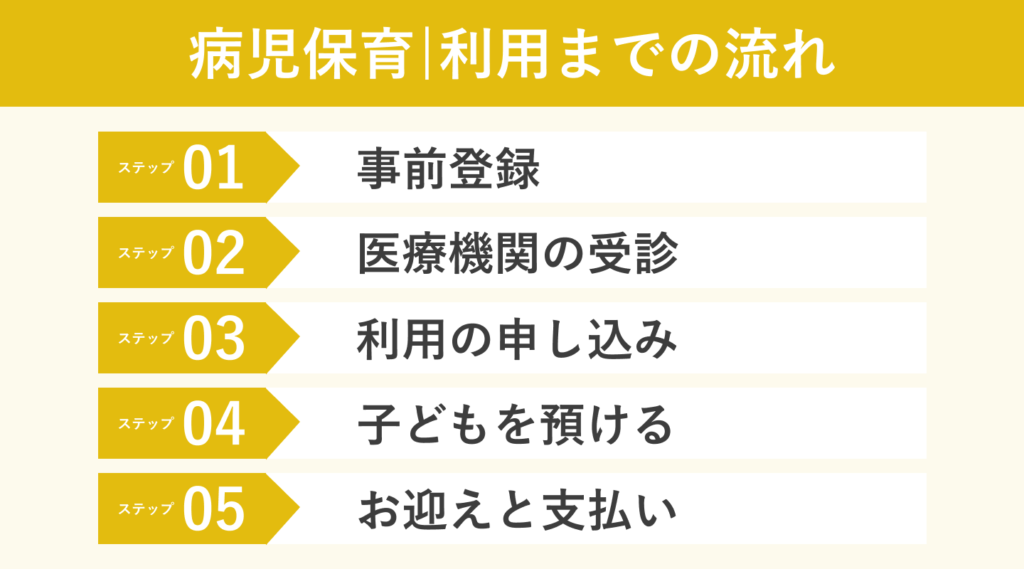

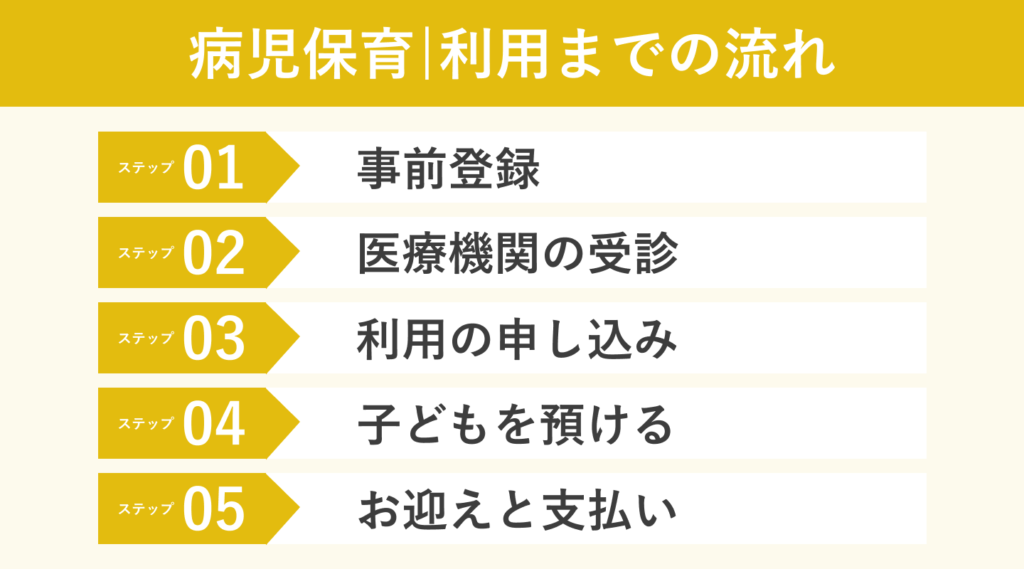

【簡単5ステップ】病児保育を利用するための申請手順

病児保育は子育て世代の救世主です

一方で施設が限られており、なかなか予約が取れません

本当に必要な時にスムーズに利用するためにも、利用の流れについて知っておきましょう

実際に利用したからこそのポイントもお伝えします

ステップ1:事前登録

病児保育を利用するためには、事前登録が必要です

登録先は施設のある自治体もしくは利用する施設です

施設見学をさせてもらうと、次のようなメリットがあります

- 施設環境や雰囲気を見ているため、当日安心して預けられる

- 見学中に気になったことを直接質問できる

- 親子ともに顔と名前を覚えてもらいやすい

とはいっても、時間に余裕のない子育てナースも多いです

病児保育を初めて利用する人が気になる疑問は

「利用前の疑問をすべて解決!病児保育10の質問」にまとめているので、ぜひ読んでください

ステップ2:医療機関の受診

利用の前日までに医療機関を受診して、「医師連絡票」を医師に書いてもらう

医師連絡票の有効期限は「7日」なので注意しましょう

ステップ3:利用の申し込み

予約はほとんどの施設で「前日15時まで」ですが、施設によっては当日でも予約できます

利用したい施設に直接連絡し、預かり時間を伝えましょう

ステップ4:子どもを預ける

当日はお子さんと一緒に、医師連絡票を提出します

担当の保育士もしくは看護師へ、次の内容を伝えておくと安心できます

- 病気の経過

- お子さんの好きなこと・嫌いなこと

- 預かり時間(何時までに迎えに来れるか)

- 緊急連絡先

保育士や看護師によっては、お子さんを初めて見るかもしれません

病気の経過や状況、お子さんの好き嫌いなどの情報があれば、スムーズに保育できます

また、何かあった際の緊急連絡先を伝えておき、仕事中でも対応できると良いですね

オススメは、職場の連絡先です

職場に電話がかかれば、周りにも子どもの状況をアピールしやすく、何かあれば帰りやすい雰囲気を作れます

当日、持参するものについては、本記事「利用前の疑問をすべて解決!病児保育10の質問」で解説しています

ステップ5:お迎えと支払い

お迎えと一緒に利用料を払いましょう

延長保育については、本記事の「利用前の疑問をすべて解決!病児保育10の質問」で解説しています

家から近い病児保育の探し方

お住まいの地域の自治体(市役所)に問い合わせるのは確実です

「保育課」や「こども支援課」など、保育に関する担当部署があります

わからないなら総合窓口に連絡して、該当部署に転送してもらいましょう

ネット検索で「(お住まいの地域名) 病児保育 施設」で探せます

病児保育を利用するときの3つの注意点

病児保育を利用する時の注意点は、次の3つです

- 事前に利用登録がいる

- なかなか予約が取れない

- 感染症によっては預けられない

注意点1:事前に利用登録がいる

事前に利用登録をして、いざという時に備えましょう

利用登録をしていないと、急遽利用するのは難しいです

- 利用登録

- 医療機関の受診

- 持参するものの準備など

仕事の準備をしながら、同時進行でこなすのは不可能です

事前に利用登録を済ませておき、いつでも利用できるように準備しておきましょう

注意点2:なかなか予約が取れない

利用登録を済ませておいても、予約が取れないと悩む人も多いです

そのため、利用日がわかった時点で予約をしましょう

定員は施設ごとに違いますが、「1日あたり10〜20人」とそれほど多くありません

注意点3:感染症によっては預けられない

感染力が強い感染症だと預かってもらえません

病児保育が感染媒体(経路)になってはいけないからです

重症化したり、集団感染たりしたら大変ですからね

預かってもらえない感染症が、次の通りです

- 新型コロナウイルス感染症

- インフルエンザ

- マイコプラズマ感染症

- RSウイルス感染症

- アデノウイルス感染症

- 溶連菌感染症

- 感染性結膜炎

- 咽頭(いんとう)結膜熱(別名:プール熱)

- 水ぼうそう(水痘)

- おたふくかぜ

- はしか(麻疹)

- とびひ

- 風疹(ふうしん)

- ロタウイルス

- ノロウイルス胃腸炎

- ヘルパンギーナ

- 手足口病

- りんご病 など

施設によっては、回復中であれば預かってくれることもあります

予約時に病気の経過を伝えて、預かってもらえるか判断してもらうとスムーズです

利用前の疑問をすべて解決!病児保育10の質問

病児保育に関するよくある質問は、次の10つです

- 当日予約はできますか?

- 当日キャンセルはできますか?

- 利用日数に制限はありますか?

- 利用登録に必要なものはありますか?

- 当日持参物はありますか?

- 診断書の提出はありますか?

- 入園中の子どもでも預けられますか?

- インフルエンザや新型コロナウイルス感染症でも預かってもらえますか?

- 延長保育はできますか?

- 病児保育は無償化の対象ですか?

質問1:当日予約はできますか?

多くの施設では「前日の15時まで」などで予約を終了します

しかし、当日キャンセルや定員に空きがあれば予約できます

利用するには事前に登録が必要なんで、早めに済ませておきましょう

詳しい内容は、本記事「病児保育の利用の流れ|簡単5ステップ」で解説しています

質問2:当日キャンセルはできますか?

はい、できます

体調が回復したなど利用しなくても良くなれば、キャンセルできます

ただし、タイミングによってはキャンセル料がかかります

キャンセル料やタイミングについては、施設によって違うため、予約時に確認が必要です

質問3:利用日数に制限はありますか?

利用日数には制限があります

多くの施設で、医師連絡票の有効期限と同じ「7日以内」としています

また、なるべく多くの人に利用してもらうために、制限を設けている施設もあります

質問4:利用登録に必要なものはありますか?

事前の利用登録には、次の4つを用意していきましょう

- マイナンバーカードまたは健康保険証

- 母子手帳

- 印鑑

申請する自治体や施設によっては、以下の提出を求められます

- 児童表(3か月以内の子どもの顔写真添付)

- 初診問診票

意外と用意するものが多い…

そのため、早めに登録だけ済ませておき、当日朝焦らないようにしておきたいですね

質問5:当日持参物はありますか?

実際に利用した結果、持参に必要と感じたもの・量は、次の通りです

- 着替え

- おむつ

- おしりふき

- お昼寝セット

- お気に入りのおもちゃ(施設の方針による)

- タオル(2枚)

- よだれかけ(2枚)

- 食事エプロン

- コップ

- ミルク(固形ミルクがかさばらない)

- 哺乳瓶(プラスチックケースが安全)

- ビニール袋 など

思った上に持参物が多いことがわかります

これを当日朝、仕事に行く準備と一緒にするのは至難の技です

病児保育セットを用意して いつでも 持ち出せるようにしておくと楽!

質問6:診断書の提出はありますか?

病児保育を利用するのに診断書はいりません

ただし

当日までに医師連絡票を作ってもらう必要があります

診断書:医師が診断内容や症状について記載する書類

医師連絡票:病児・病後児保育の利用に必要なお子さんに関する診療情報を、かかりつけ医が記入する書類

病院に予約するタイミング医師連絡票がいることを伝えましょう

質問7:入園中の子どもでも預けられますか?

はい、利用できます

病児保育の対象は、病気や怪我のため通園・通学ができない子どもです

質問8:インフルエンザや新型コロナウイルス感染症でも預かってもらえますか?

施設によります

基本的には、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザのように感染力の強い感染症のお子さんは預かってもらえません

ただし、施設によっては回復傾向であれば預けられることもあります

詳しい内容については、利用する施設に確認しましょう

質問9:延長はできますか?

施設によります

延長した場合には別途延長料がかかります

基本的には閉館(閉室)の15分前までには迎えにいきたいですね

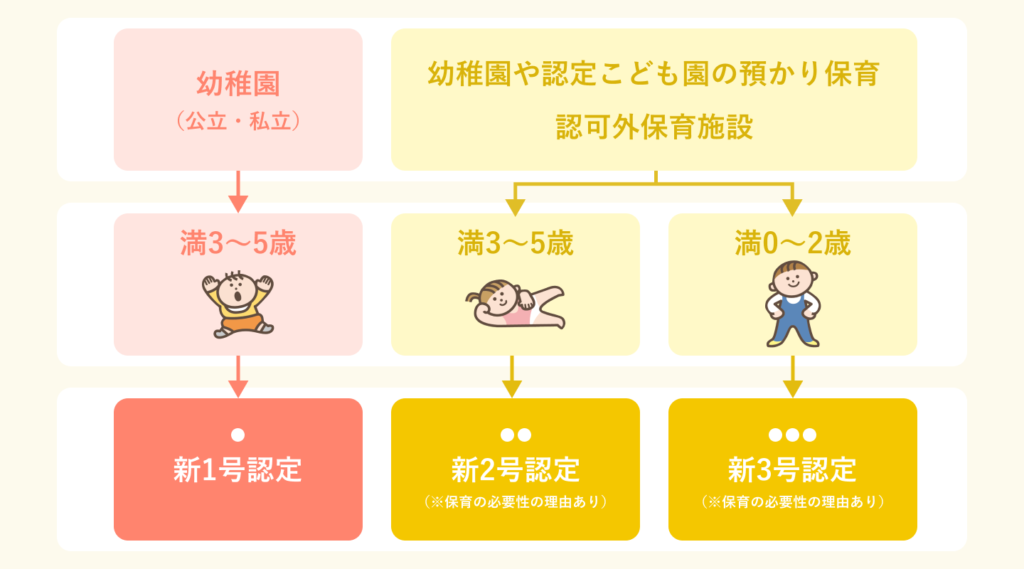

質問10:病児保育は無償化の対象ですか?

施設等利用給付認定の2号または3号認定を受ければ、無償化(上限あり)の対象です

- 新2号:3〜5歳児

- 新3号:0〜2歳児(※市町村民税非課税世帯)

区分の違いについては、下図をご覧ください

認定を受けるには

「家庭だけでは保育ができない正当な理由(保育の必要性の理由)」が必要です

例えば

- 就労

- 就学・職業訓練

- 求職活動

- 妊娠・出産

- 保護者の疾病・障害

- 同居親族などの介護・看護

- 災害復旧

- 育児休業時に保育を利用している

- 児童虐待やDVのおそれがある

これらの理由があれば

3〜5歳なら「1ヶ月あたり37,000円」まで、0〜2歳までの住民税非課税世帯は「1ヶ月あたり42,000円」まで無料です

参考:内閣府/保育の必要性の認定の際に用いる就労証明書の標準的様式について

まとめ:利用に備えて早めに事前登録を済ませておこう

今回は「病児保育」について解説しました

病児保育を利用するなら事前に利用登録や準備が必要です

いざという時に備えて手続きを済ませておくと、本当に困った時でもスムーズに利用できますよ

利用までの流れは、以下の通りでした

どうしても仕事を優先しないといけない場合に備えて、今すぐに登録を済ませましょう!

病児保育つながりで、体調不良児童対象型保育についても知っておくとGood!

詳しくは「体調不良児対応型保育とは?早退できない職場でも安心して働きたい子育てナース必見」の記事で解説しています