【完全ガイド】子育て看護師のための8つの給付金制度

こんにちは!トラカンです!

早速ですが、子育て支援金(給付金)について、こんな悩みはありませんか?

物価高で養育費もバカにならない

給付金をフル活用したいけど、制度が複雑すぎてよくわからない

利用した人の感想や注意点も知りたい

給付金は申請した人だけがもらえます

つまり、待っていてももらうことはできません

給付金制度を知らないだけで、年間100万円以上も損をしている人もいます

だからこそ、この記事で給付金について学び、損をしないようになりましょう

- 年収・時期別に受給雨できる世帯を紹介

- 子育て看護師のための8つの給付金制度

給付金をフル活用するだけで、養育費の負担を大幅に減らせます

意外と知らない人が多いので、周りにも広めて、あなた発信で周りをハッピーにしてあげてください!

給料は横ばい、物価は上がるばかりの社会でも、給付金を賢く受け取り、お金に困らない子育てをできるようになりましょう

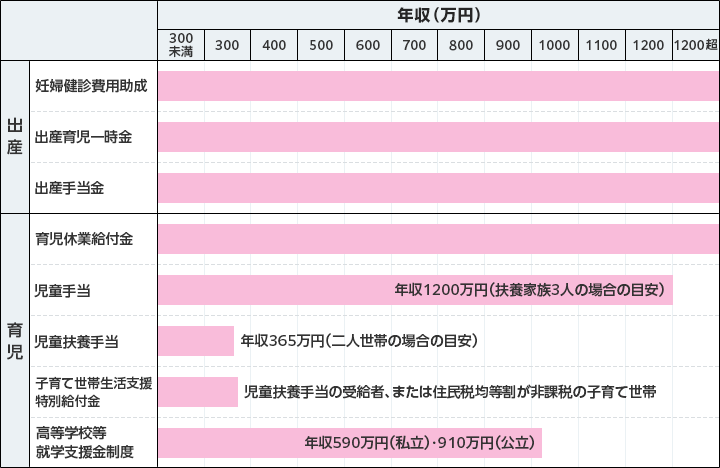

【年収別】受給できる世帯の一覧

給付金は年収により受け取れる権利や金額が変わってきます

まずは皆さんがどの給付金を受け取れるか確認してみましょう!

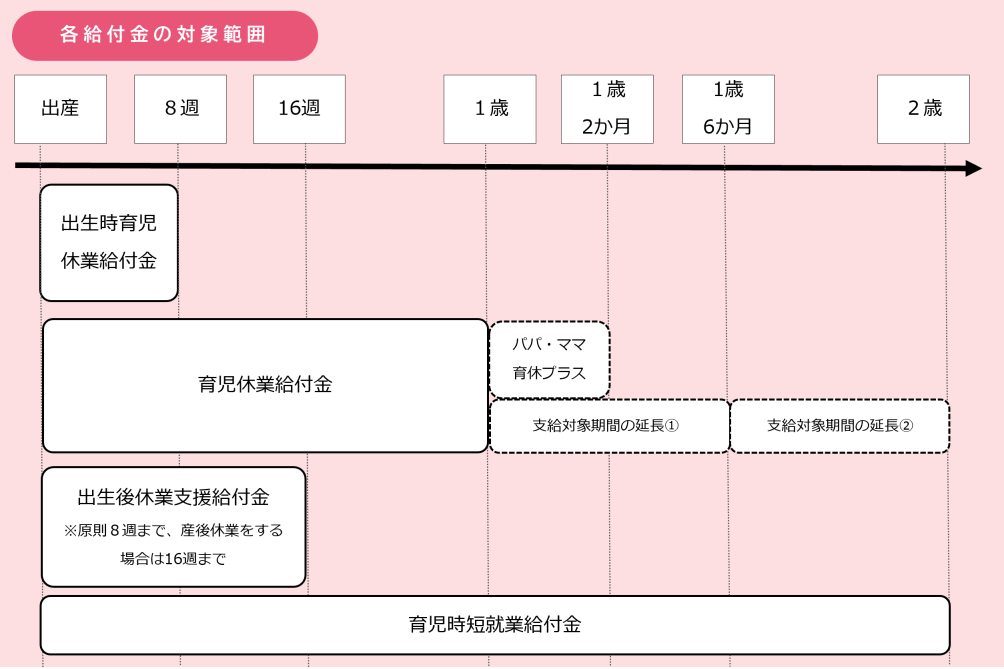

【時期別】受給できる期間の一覧

世帯年収に加えて、受給時期が限られていることにも注意が必要です

受給時期を逃すと給付金が受け取れません

適切奈時期に必要な申請を行い、確実に受け取れるようにしましょう!

子育て看護師のための8つの給付金制度

以下の8つの制度について、詳しく見ていきましょう!

- 妊婦健診費用助成

- 出産育児一時金

- 出産手当金

- 育児休業給付金

- 児童手当

- 児童扶養手当

- 子育て世帯生活支援特別給付金

- 高等学校等就学支援金制度

制度1:妊婦健診費用助成

妊婦健診費用助成とは、妊娠が最初に受けられる給付金制度です

標準14回の妊婦健診にかかる費用約10万円分を自治体が助成してくれます

ただし、逆子などで受診回数が増えたら、その分の受診料は自己負担なので注意です

例えば、エコー検査なら1回あたり約3,000〜5,000円の追加費用がかかります

- 助成額:約10万円分(自治体により異なる)

- 対象回数:標準14回の健診

- 1回あたりの健診費用:5,000円〜10,000円

- 申請場所:居住地の市区町村役場

- タイミング:母子健康手帳交付時に一緒に受け取り

- 所得制限:なし(誰でも利用可能)

妊娠がわかったら市役所で母子手帳をもらいます

その際、妊婦健診費用助成についても説明を受けるので、ご安心ください

不規則勤務で市役所に行けない人でも、多くの自治体で土曜開庁や時間外受付も行っています

制度2:出産育児一時金

出産にかかる費用の大部分をカバーしてくれる心強い制度です

出産費用はお住まいの自治体にもよりますが、概ね50万円前後です

つまり、出産育児一時金を利用すれば出産費用をまかなえます

- 支給額:子ども1人につき50万円

- 産科医療補償制度非加入医療機関:48万8,000円

- 対象:妊娠85日以降の出産(流産・死産も含む)

- 直接支払制度:出産する医療機関で手続き(おすすめ)

- 受取代理制度:健康保険組合や市区町村で手続き

- 出産後申請:出産後に申請することも可能

出産直後は、身も心も疲れ切っています

そんな状態で市役所に手続きを置くのは苦行そのもの…

直接支払制度なら医療機関が代行してくれるので、出産後の手続きの負担を軽減してくれます

制度3:出産手当金

産休期間中の収入減少を補う制度です

出産前後は追加健診や準備費用で何かと出費が多いです

出産手当金は出産前後の経済的な負担を軽くするためにも必ず押さえておきましょう

- 対象期間:産前42日+産後56日=計98日間

- 支給額:標準報酬日額の3分の2

- 対象者:会社員で健康保険加入者(看護師なら基本的に対象)

- 申請場所:勤務先の人事部または健康保険組合

- 必要書類:出産手当金支給申請書

- タイミング:出産後に病院の証明書を添付して申請

看護師の平均的な給与なら月20万円程度の支給が期待できます

出産直前だとバタつくので、産休前に職場に制度の申請方法などを確認しておきましょう!

制度4:育児休業給付金

育休中の経済的な負担を減らすための制度です

出産前と同じ職場に復職するなら、必ず活用しましょう

- 対象期間:原則子どもが1歳になる前日まで

- 支給額:休業開始〜6ヶ月:賃金の67%

- 6ヶ月以降:賃金の50%

- 申請場所:勤務先を通じて公共職業安定所

- 申請頻度:2ヶ月ごと

- 延長:保育園に入れない場合などは最大2歳まで延長可能

看護師の給与水準なら1年間の育休で100万円以上受け取れるでしょう

夫婦で交代して育休を取れば、2人分の給付額を受け取れます

制度5:児童手当

子どもの成長を長期間サポートしてくれる制度です

2024年10月からは制度が拡充されました

制度改正を踏まえた支給額は、以下の通りです

| 年齢 | 支給額 |

|---|---|

| 0〜3歳未満 | 15,000円(第3子以降30,000円) |

| 3歳〜高校生年代まで | 10,000円(第3子以降30,000円) |

- 申請場所:居住地の市区町村役場(公務員看護師は所属庁)

- 申請時期:偶数月に、支給月の前2か月分(年6回)

所得制限がなくなったことで、誰でも受給できるようになりました

また、第3子以降の大幅増額は子だくさんナース家庭には特に朗報ですね

我が家では児童手当を投資に回しており、高校卒業と同時に証券口座ごと子どもに渡そうと考えています

制度6:児童扶養手当

児童手当と似ていますが、児童扶養手当は全く別物です

児童扶養手当とは、様々な事情でひとり親となった方を支える制度です

具体的な支給額については、以下の表をご覧ください

(※お住まいの地域により支給額に若干の違いがあります)

| 区分 | 支給額 | 備考 |

|---|---|---|

| 第1子 | 全部支給: 46,690円 一部支給: 46,680円~11,010円 | 所得額が所得制限限度額未満の場合 所得に応じて10円単位で計算 |

| 第2子加算 | 全部支給: 11,030円 一部支給: 11,020円~5,520円 | 第1子の手当に加算 所得に応じて10円単位で計算 |

| 第3子以降の加算 | 全部支給: 11,030円 一部支給: 11,020円~5,520円 | 第1子、第2子の手当に加算 所得に応じて10円単位で計算 |

受給者本人の所得制限限度額については、以下の表をご覧ください

| 扶養親族等の数 | 全額支給 | 一部支給 |

|---|---|---|

| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 |

| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 |

| 2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 |

| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 |

| 4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 |

| 5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 |

表からもわかる通り、看護師(シングル)であっても、給与状況によっては受給できます

- 申請場所:居住地の市区町村役場

- 申請時期:年6回(奇数月)

- 必要な手続き:年1回の現況届提出

看護師は安定した収入があります

一方で夜勤や不規則勤務であるため、一人で子育ては難しいのも現状です

子育て仕事を両立させるなら児童扶養手当の活用もすべきでしょう

制度7:子育て世帯生活支援特別給付金

物価高騰で家計が厳しい低所得の子育て世帯への緊急的な支援制度です

- 支給額:児童1人あたり5万円

- 対象:低所得の子育て世帯

- 申請:児童扶養手当受給者は申請不要

- 申請不要: 児童扶養手当受給者など

- 要申請: 収入が急変した世帯

- 申請場所: 居住地の市区町村

児童扶養手当を受けているひとり親ナースは自動的に対象となります

制度8:高等学校等就学支援金制度

将来の教育費負担を軽減する制度です

公立・私立問わす、子どもを高校に通わせるとなると経済的な負担は大きいでしょう

経済的な理由で新学先が制限されるのも残念です…

高等学校就学支援金制度を活用すると、経済的な負担で進学を諦めなくても済むかもしれません

特に令和6年以降は、公立・私立問わず、授業料の一部を国が負担してくれるようになりました

具体的な金額は以下の通りです

| 学校の種類 | 所得制限の目安 | 支給額(年額上限) |

|---|---|---|

| 公立 | なし(すべての世帯が対象) | 118,800円 |

| 私立 | 年収590万円未満の世帯 年収590万円以上の世帯 | 396,000円 118,800円 |

- 請場所:子どもが通う学校を通じて申請

- 申請時期:入学時および年1回の継続申請

看護師の共働き世帯では所得制限にかかる可能性もあります

でも、私立高校でも大幅に負担が軽減されるので、進路選択の幅が広がりますね

まとめ:給付金をもらうなら申請が必須!

看護師として働きながらの子育ては本当に大変です

だからこそ、今回紹介した8つの給付金制度を上手に活用し、経済的な不安を減らしましょう

- 妊婦健診費用助成

- 出産育児一時金

- 出産手当金

- 育児休業給付金

- 児童手当

- 児童扶養手当

- 子育て世帯生活支援特別給付金

- 高等学校等就学支援金制度

最も重要なのは「申請しなければもらえない」ということ

日本の社会保障は支払う時は給料から天引き(自動)ですが、受給には申請が必要です

忙しい毎日の中でも、自分が対象となる制度は確実に申請しましょう

また、国の「こども未来戦略方針」により、今後さらに子育て支援が拡充される予定です

最新情報を定期的にチェックして、制度を有効活用してくださいね