【2025年最新版】子の看護休暇の変更点と子育てナースが受けられる恩恵を解説|知らないと損

こんにちは!トラカンです!

今回は「2025年4月に改正された子の看護休暇の変更点」についてまとめました!

子の看護休暇の変更点と子育て世代が感じれられるメリットを教えて!

みんなはどんなシチュエーションで取得するかも知りたいです

子の看護休暇が改正されたことを知らないと、取得できたはずの休暇を逃します

私自身、制度をよく知らずに有給休暇を使い切ってしまい、後から「こんな制度があったなんて…!」と後悔しました

同じ思いをしてほしくないと思い、今回の記事で分かりやすくまとめました

この記事では、2025年4月に改正された「子の看護休暇」について詳しく紹介します

- 2025年4月改正の子の看護等休暇の変更点

- 子の看護休暇の改正によるメリット3選

- 【事例】トラカン家の子の看護等休暇の活かし方

この記事を読むことで、子どもの急な体調不良や学校行事でも無理なく休める方法がわかります

制度を上手に使えれば、有給休暇を消費することもなくなります

子育てナースでも自分のプライベートのために有給休暇を使えます

子育てと仕事の両立を無理なくするための必須知識なので、必ず読んでくださいね!

なお、本記事は厚生労働省のホームページを参考に作成しました

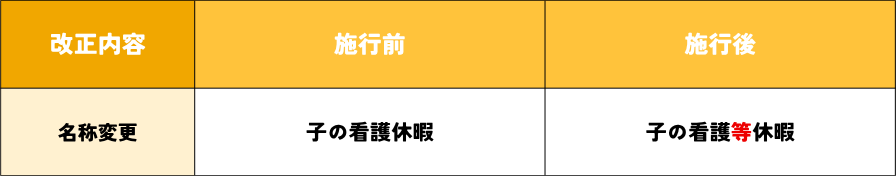

2025年4月改正の子の看護等休暇の変更点

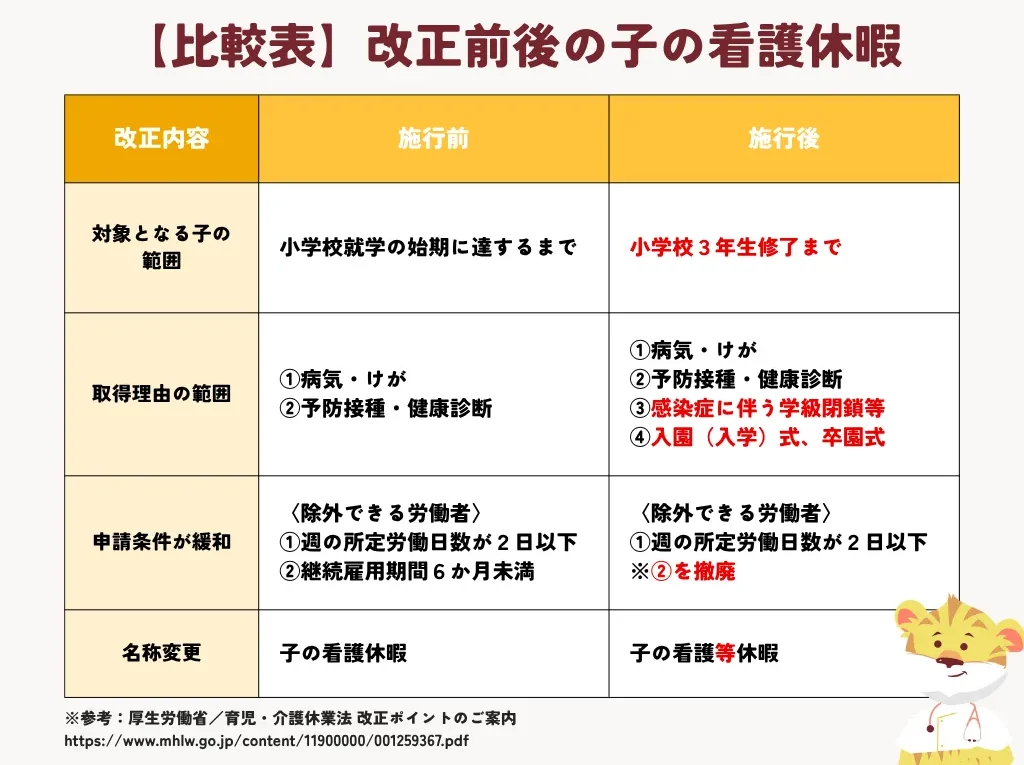

変更点は表の4つです

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう

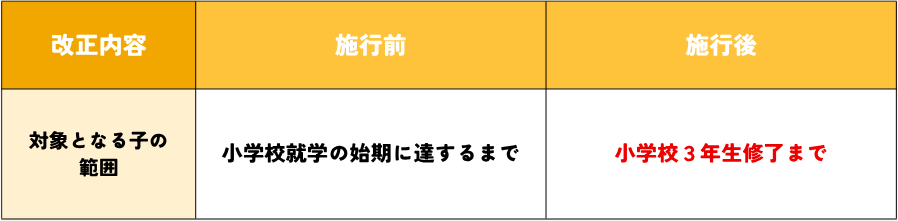

変更点1:対象となる子の範囲の拡大

改正前は「小学校就学の始期に達するまで」でしたが、改正後は「小学校3年生修了まで」に変更されました

この変更によって、子どもが小学校低学年のあいだは、体調不良による急な休みや学校行事への参加がしやすくなりました

有給休暇を使わずに対応できるのは嬉しいですね

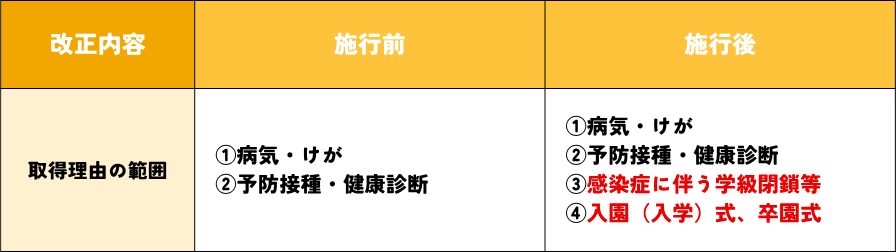

変更点2:取得理由の範囲

育児目的の休暇制度が改正され、取得できる理由が大きく広がりました

以前は「病気・けが」「予防接種・健康診断」に限られていました

しかし、改正後は「感染症による学級閉鎖」や「入園・入学式、卒園式」も対象に加わり、より柔軟に利用できるようになりました

学級閉鎖は突然決まることが多く、前日や当日に急に連絡がくることもあります

そんなとき、勤務を急に変えられず困る子育てナースも少なくありません

不規則勤務の看護師にとって、制度を使って安心して休めるのは大きな支えですね

さらに、学校行事のために有給休暇を使わずにすむ点も嬉しいポイントです

自分の時間を確保しやすくなり、家庭と仕事のバランスがとりやすくなりました

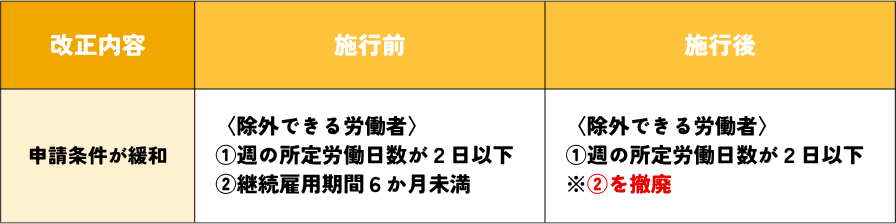

変更点3:申請条件が緩和

育児目的の休暇が、転職してすぐでも申請しやすくなりました

その理由は、申請条件が大きく緩和され、これまでの除外規定が廃止されたからです

というのも、改正前は「継続雇用期間6か月以上」でなければ取得できませんでした

しかし、改正後はこの条件が撤廃され、「週の所定労働日数が2日以下のみ」という基準を満たせば申請が可能になりました

そのため、転職したばかりの子育てナースでも安心して制度を利用できます

転職直後は年休が少なく、休もうか悩む人も多いですよね

また、転職するか迷っていた人の後押しにもまります

改正により、子育てナースでも柔軟に働けるようになったと言えます

変更点4:名称の変更

名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更になりました

申請する際に、記入間違いをしないように注意しましょう!

【子育てナース編】子の看護休暇の改正によるメリット3選

子育てナースにとって、子の看護休暇の改正にはメリットしかありません

- メリット1:行事ごとに参加しやすくなった

- メリット2:転職・復職直後でも申請できるようになった

- メリット3:取得できる期間が延長された

あなたの状況に当てはめて具体的なイメージを膨らませてください

メリット1:行事ごとに参加しやすくなった

入園・入学式や卒園・卒業式など、子どもの行事に参加しやすくなりました

子育てナースでもスケジュール調整がしやすくなったのです

行事の多くは平日に行われるため、これまでは仕事の都合で参加をあきらめる人も多かったです

しかし、行事ごとは子どもの成長を見届ける大切な機会です

行事に参加してくれた記憶は、子どもの心に一生残る大切な思い出になります

メリット2:転職・復職直後でも申請できるようになった

育児目的の休暇が、転職や復職したばかりでも取得できるようになりました

2025年4月の改正で「継続雇用期間6か月未満」の人も対象になったからです

転職直後でも正当な理由があれば、休みを取ることができます

子どもの急な風邪や学校行事でも、安心して休める“権利”があるのは心強いです

できるだけ有給休暇を温存しておきたい親にとっても、この改正は本当にありがたいですね

転職や復帰したばかりの頃は、職場の雰囲気になじめず休みを言い出しにくいものです

私も毎回パートナーに任せおり、罪悪感を抱くこともありました

でも今は、制度として認められているからこそ、上司にも気兼ねなく相談できるようになりました

メリット3:取得できる期間が延長された

取得できる期間が「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に延長されました

そのため、より柔軟に休みを取れるようになりました

3年間の延長は、単純計算でも15日(3年間)も休暇を確保できることになります

【事例】トラカン家の子の看護等休暇の活かし方

トラカン家の子の看護等休暇の活かし方を具体例として挙げます

我が家には長男(6歳)と長女(3歳)がいます

それぞれの子の看護等休暇の使い道は、以下の通りです

- 1日:予防接種

- 2日:発表会

- 3日:運動会

- 4日:風邪の日の保険

- 5日:風邪の日の保険

長男は運動会や小学校入学までに済ませる予防接種に使う予定です

4歳を超えた頃から風邪を引かなくなり、助かっています

一方の長女は以下のことで取得予定です

- 1日:風邪の日の保険

- 2日:風邪の日の保険

- 3日:風邪の日の保険

- 4日:予防接種(もしくは風邪の日の保険)

- 5日:予防接種(もしくは風邪の日の保険)

長女は風邪を引くことが多いため、で風邪の日の保険を中心に取得予定です

そのため極論、予防接種は夜勤明けの私や日勤終わりの妻が連れていきます

子の看護等休暇の取得方法

お勤めの職場が発行する申請書類に記入して提出するだけです

私の職場はクラウド管理であるため、申請書類はなくなりました

子どもの急な風邪などで休むなら電話で伝えて申請してもらいます

皆さんお職場での申請方法についても事前に確認しておくと、いざとお¥いう時にスムーズに申請できますよ

子の看護等休暇(改正後)に関するよくある3つの質問

子の看護等休暇(改正後)に関するよくある質問は、以下の3つです

- 質問1:常勤・パートそれぞれで取得日数は何日ですか?

- 質問2:慣らし保育中に子の看護等休暇は取得できますか?

- 質問3:公務員だと子の看護等休暇は有給扱いになりますか?

では、詳しく見ていきましょう!

質問1:常勤・パートそれぞれで取得日数は何日ですか?

取得日数は3歳未満の子ども1人あたり年間5日、2人以上の場合は最大10日間の取得ができます

そして、週の所定労働日数が2日以上なら誰でも取得できるため、常勤・パートの違いで取得日数に差はありません

質問2:慣らし保育中に子の看護等休暇は取得できますか?

しかし、基本的には取得できませんが、お勤め先の判断にもよります

子の看護等休暇の取得理由が、以下のいずれかに当てはまっていないからです

- 病気・けが

- 予防接種・健康診断

- 感染症に伴う学級閉鎖等

- 入園(入学)式、卒園式

また、慣らし保育中は週の所定労働日数が不確定であるため、申請条件を見たせていないと言えます

もし風邪で週1回しか勤務できなかったら申請条件は満たしていないことになりますよね

質問3:公務員だと子の看護等休暇は有給扱いになりますか?

公務員の場合は、原則有給休暇扱いです

一方の民間企業は、有給にならないケースが多いです

有給休暇にしなければいけないという法律はないからね

子の看護休暇が浸透しない原因は、民間のように無給扱いの企業が多いからの可能性が考えられる

おまけ:子の看護休暇が改正された背景

子の看護休暇が改正された背景については、おまけです

- 背景1:育児と仕事の両立

- 背景2:共働き世代の増加

- 背景3:少子高齢化

社会背景など少しお堅めの話なので、興味のない人は読み飛ばしてOKです

背景1:育児と仕事の両立

育児をしている人が働きづらい現状を改善し、安心して仕事を続けられる環境をつくるためです

実際、子育てナースの中には育児との両立が難しくて仕事を辞めざるを得ない人もいます

少しでも働きやすい環境になれば、長く働く人が増えて現場の人手不足もやわらぎます

その結果、職場全体がより良い循環に向かい、安心して続けられる仕事環境に近づいていきます

背景2:共働き世代の増加

共働き世帯が増えている今、育児を支える制度の充実がますます大切になっています

育児にはお金がかかるうえ、近年の物価高騰や増税などで国民負担が増えています

そのため、共働きで生活費を支えることが当たり前の時代になりました

一方で子どもが体調を崩したときに頼れる人がいない家庭も多のが現実です

無理をして保育園に行かせたり、受診が遅れたりするケースも少なくありません

「実家から離れて暮らしていると頼れる人もいなくて困る…」という声もよく聞きます

だからこそ、子の看護休暇が拡充されれば、頼れる人が少ない家庭でも安心して休みを取れます

背景3:少子高齢化

少子高齢化は、いま深刻な社会問題となっています

高齢者を支える若い世代が減り、労働力の不足が慢性化しています

そのため、子育て世代が安心して働ける社会をつくる取り組みの一つとして、この制度が実施されました

まとめ:子の看護等休暇で仕事と育児やしやすくなった!

今回は、2025年4月に施行された「子の看護休暇」の改正内容について詳しく解説しました

改正のポイントを見ると、仕事と育児の両立をよりしやすくする内容になっていましたね

一方で、子の看護休暇という制度がまだ十分に浸透しておらず、取得したことがない人も少なくありません

子の看護休暇は子育てナースにとって大切な権利であり、知らない人だけが損をします

損をしないためにも今回の改正点だけでなく、基本的な内容も理解しておきましょう

詳しくは、こちらの記事で解説しています▼